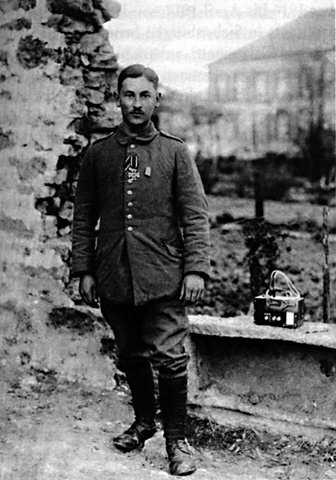

Seit dem Mittelalter lebten Juden nachweislich auf dem Gebiet des heutigen Württembergs. Eine hebräische Inschrift aus Heilbronn, in die Zeit nach 1050 datiert, gilt als ältester Beleg. Das Reichsteuerverzeichnis, in das die Juden als kaiserliche Schutzbefohlene einbezogen wurden, nennt 1241 außer Heilbronn unter anderem jüdische Gemeinden in Ulm, Esslingen und Schwäbisch Hall. Fast so alt wie die Hinweise auf jüdische Siedlungen sind jedoch auch die Berichte von der Verfolgung von Juden durch ihre christlichen Nachbarn: 1298 fielen Tausende Juden den durch die Kreuzzugshysterie aufgehetzten Banden des Ritters Rindfleisch im Gebiet zwischen Main und Neckar zum Opfer. Zur großen Katastrophe für die Juden in Westeuropa wurde jedoch die Pestepidemie der Jahre 1348 und 1349: Unter der absurden Anschuldigung, sie hätten durch Brunnenvergiftungen die Seuche ausgelöst, wurden auch in Württemberg fast alle Juden ermordet oder vertrieben. Erst langsam kehrten danach wieder Juden in die Städte zwischen Main und Bodensee zurück, freilich rechtlich und sozial schlechter gestellt als zuvor. Vor allem der Vorwurf des Wuchers führte am Ende des Mittelalters zur neuerlichen Vertreibung aus allen größeren Reichsstädten. Mit der »Regimentsordnung« von 1498 schloss sich das Herzogtum Württemberg dieser antijüdischen Strömung an. Lediglich die Finanziers der Herzöge und die Juden jener wenigen kleinen Gebiete, die nach 1498 an das Herzogtum kamen, waren davon ausgenommen.

Die letzte Fahrt Joseph Süß Oppenheimers vom Stuttgarter Herrenhaus zum Richtplatz, Kupferstich von Jakob Gottlieb Thelot

Das exponierteste Beispiel ist Joseph Süß Oppenheimer, der für den überschuldeten Herzog Carl Alexander von Württemberg die Beschaffung von Geldmitteln übernahm. Als der unbeliebte Herzog 1737 starb, wurde Joseph Oppenheimer, der diffamierend »Jud Süß« genannt wurde, als Sündenbock nach einem Schauprozess in Stuttgart hingerichtet.

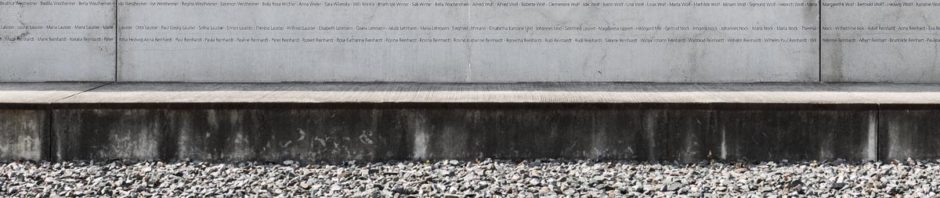

Die Holzvertäfelung aus dem Betraum der ehemaligen jüdischen Gemeinde von Unterlimburg (bei Schwäbisch Hall), um 1800; heute im Hällisch-Fränkischen Museum in Schwäbisch Hall

Doch auf dem Gebiet des heutigen Württembergs regierten bis 1803 neben dem Herzog zahlreiche weltliche und geistliche Herren souverän über ›ihre‹ Territorien. Einige von ihnen boten Juden mit Schutzverträgen die Aufnahme an. Freilich wichen dabei die jeweiligen rechtlichen und wirtschaftlichen Zugeständnisse stark voneinander ab. Allen gemeinsam war, dass die Juden für die zugestandene Ansiedlung hohe Schutzgelder zu bezahlen hatten und vom Wohlwollen des Territorialherrn abhängig blieben. Eine so weitgehende Gleichstellung mit den christlichen Nachbarn, wie sie der Freiherr von Liebenstein für seine Dörfer Jebenhausen und Buttenhausen verfügte, blieb eine rare Ausnahme. Da fast all jene Territorien, in denen sich Juden niederlassen konnten, in ländlichen Regionen lagen, entwickelte sich ein dörfliches Landjudentum. Da ihnen die meisten Handwerksberufe und Grundbesitz verboten waren, lebten die Juden oft von Vieh- und Kleinhandel. Nur wenige brachten es dabei zu Wohlstand.

Die Epoche des politischen »Flickenteppichs« endete im deutschen Südwesten von 1803 an: Unter dem Druck Napoleons wurden bis 1811 die zahlreichen, bis dahin souveränen Kleinterritorien dem Königreich Württemberg oder dem Großherzogtum Baden zugeschlagen. Damit bekam Württemberg nach über dreihundert Jahren wieder jüdische Untertanen. 1817 waren dies 8256 jüdische Einwohner. Vorerst galten für diese die jeweiligen Rechtsverhältnisse aus den Schutzbriefen der bisherigen Ortsherrschaft fort. Da sie teilweise erheblich voneinander abwichen, tat Vereinheitlichung not. Freilich vergingen Jahrzehnte bis die Gleichstellung mit den nicht-jüdischen Württembergern erreicht war.

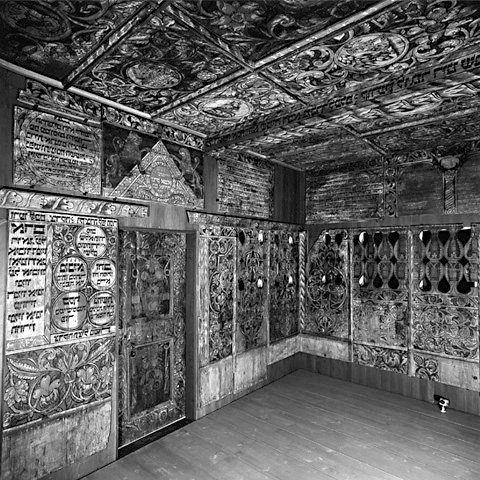

Die Industrialisierung Württembergs wurde von jüdischen Fabrikanten mitgestaltet; Mechanische Buntweberei Gebrüder Frankfurter in Göppingen, die von einem jüdischen Entrepreneur gegründet wurde

Ein erster Anlauf König Friedrichs I. scheiterte 1808, denn der Entwurf seiner Oberregierung zu einem Gleichstellungsgesetz war ihm nicht weitreichend genug. In den Folgejahren verbesserte er mit einer Reihe von Einzelverordnungen die Situation seiner jüdischen Untertanen. Sein Nachfolger, König Wilhelm I., brachte zwar mit der Verfassung von 1819 die Religionsfreiheit, doch volle staatsbürgerliche Rechte genossen weiterhin nur die Mitglieder der christlichen Konfessionen. Es folgten weitere Fortschritte: Wichtige Wegmarken waren die allgemeine Schulpflicht für jüdische Kinder (1825) und das »Gesetz in Betreff der öffentlichen Verhältnisse der israelitischen Glaubensgemeinschaft in Württemberg« (April 1828). Doch erst 1864 erreichten die württembergischen Juden die volle rechtliche Gleichstellung mit ihren christlichen Landsleuten.

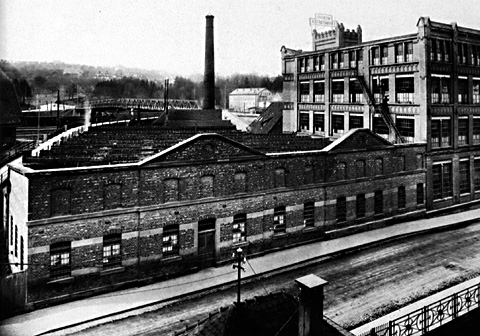

Jüdischer Soldat aus Stuttgart; zahlreiche württembergische Juden dienten im Ersten Weltkrieg als Soldaten

Als Folge der gewonnenen Freiheiten veränderten sich das soziale und wirtschaftliche Gefüge der jüdischen Gemeinschaft Württembergs. Die bisher überwiegend ländlichen Gemeinden verloren durch Abwanderung in die Städte rasch an Mitgliedern. Die Juden des Landes engagierten sich verstärkt in Industrie, Gewerbe und Handel und trugen wesentlich zur Umwandlung Württembergs von einem Agrarland in einen industrialisierten Staat bei. Zudem ergriffen viele Juden eine akademische Karriere, wurden Juristen und Ärzte. Die Mehrheit assimilierte sich in den folgenden Jahrzehnten mit dem nichtjüdischen Umfeld und verstand sich als Württemberger und Deutsche jüdischen Glaubens. Vom Antisemitismus blieben sie deswegen freilich nicht verschont. Schon den Prozess der rechtlichen Angleichung hatten Angriffe begleitet. Ende des 19. Jahrhunderts traten auch in Württemberg verstärkt die unterschiedlichsten Gruppen mit antisemitischen Äußerungen in Publikationen und Vorträgen hervor. Auch die Tatsache, dass rund zweihundertsiebzig jüdische Württemberger im Ersten Weltkrieg gefallen waren und über dreißig Prozent aller jüdischen Kriegsteilnehmer verwundet wurden, änderte am rasch um sich greifenden Antisemitismus nichts. In der Krisenzeit der Weimarer Republik wurde die vulgäre antijüdische Hetze der Nationalsozialisten, mit der sie in Publikationen, Aufmärschen und Vorträgen ihren Aufstieg begleiteten, tonangebend. Die Bemühungen der Juden um Aufklärung fanden dagegen immer weniger Gehör. hs