* 14. Februar 1866 in Creglingen,

† 25. März 1933 in Creglingen

»Opfer des Fanals in Franken«

»Auf den Gesichtern der Anwesenden konnte man […] stille Befriedigung erblicken«. So beschreibt der örtliche Oberlandjäger die Reaktionen, als SA-Schläger in Creglingen jüdische Bürger misshandeln und zwei von ihnen zu Tode prügeln.

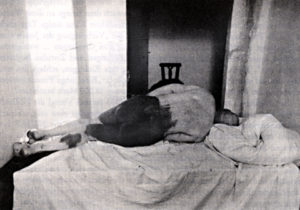

Der am 25. März 1933 zu Tode geprügelte Hermann Stern

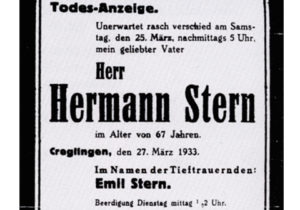

Todesanzeige für Hermann Stern aus der Tauber-Zeitung vom 27. März 1933

Hermann Stern betreibt in seiner Heimatstadt Creglingen einen Handel mit Pferden und Immobilien. Zudem ist er Vorsitzender im Aufsichtsrat der Landwirtschafts- und Gewerbebank. Den kleinen Landwirten und Gewerbetreibenden geht es in der Weltwirtschaftskrise schlecht. Sündenböcke werden gesucht – und die Propaganda der Nationalsozialisten macht die jüdischen Kaufleute und Händler zu solchen. In Creglingen hat dies furchtbare Folgen: Am 25. März 1933 kommt SA-Führer Fritz Klein in das Städtchen, mit dem Auftrag in den Häusern von Juden nach Waffen zu suchen. Während die Hausdurchsuchungen durch Polizisten und SA-Leute beginnen, löst Klein in der Synagoge den Gottesdienst auf. Sechzehn Männer werden aufs Rathaus gebracht. Dort werden sie nacheinander in bestialischer Weise mit Knüppeln und Stahlruten verprügelt. Vor allem Stern, der als einziger einen Fluchtversuch wagt, wird auf schreckliche Weise misshandelt. Um die Mittagszeit ziehen die Schläger ab, vier der Misshandelten werden als Schutzhäftlinge mitgenommen. Der Großteil der anderen schleppt sich nach Hause. Stern jedoch bleibt schwer verletzt zurück. Erst jetzt wird ein Arzt geholt und Stern nach Hause gebracht. Noch am selben Nachmittag stirbt er. Zwei Tage später erliegt im Würzburger Krankenhaus auch Arnold Rosenfeld seinen Verletzungen. Stern und Rosenfeld werden nicht heimlich totgeschlagen. Schaulustige versammeln sich vor dem Rathaus, die Hiebe sind bis nach draußen zu hören. Viele halten die Prügel für eine verdiente Strafe für die Juden, welche die antisemitische Propaganda seit Jahren unablässig als Schuldige für alle Probleme gebrandmarkt hatte. Das Beispiel von Georg Braunwald zeigt, dass auch anderes Verhalten möglich war. Auf sein Einschreiten hin, lassen die SA-Leute Emil Wolf frei, den sie ebenfalls aufs Rathaus bringen sollten. Nach dieser Gewaltorgie zweifeln die Creglinger Juden nicht mehr am verbrecherischen Charakter der nationalsozialistischen Ideologie. Schon früh fliehen die ersten Gemeindemitglieder, 1939 verlässt mit Emil Stern, dem Sohn des Ermordeten, der letzte Jude den Ort. hs

Gedenkfeier am 13. Juli 1947 in Creglingen, bei der eine Gedenktafel für die ermordeten Juden Hermann Stern und Arnold Rosenfeld enthüllt wird

Gedenkfeier am 13. Juli 1947 mit Enthüllung einer Gedenktafel für die am 25. März 1933 erschlagenen Männer Hermann Stern und Arnold Rosenfeld

Lebenswege Creglinger Juden. Das Pogrom von 1933. Der schwierige Umgang mit der Vergangenheit. Hrsg. von Gerhard Naser. Bergatreute 1999.